為替とは

為替とういうことばは普段何気なく耳にするが、実はよくわかっていない、という人も多いのではないでしょうか。そこで、今回は「そもそも為替とは何か」についてお話ししたいと思います。

為替は、売買代金の受払いや資金の移動を、現金を輸送することなく行う手段です。

為替は、内国為替と外国為替の2種類に区別されます。

為替の歴史は古く、日本は、江戸時代の大坂を中心に為替(手形)による取引が発達して、当時の世界ではもっとも優れた送金システムを築き上げたと、いわれています。

例えば、江戸の商人が大坂の商人に代金を支払う場合、現金を直接届けるのでは盗難などの危険が伴います。そこで、江戸の商人は両替商に代金を渡して為替手形を発行してもらい、その手形を受取った大坂の商人が指定の両替商に持って行き、代金を受取るということが行われていました。

時代は変わり、インターネットが発達した現在では、銀行振込や、銀行口座からの引落しなどが簡単にできるようになりました。さらに、国のキャッシュレス化を推進することで、直接現金の受け渡しする機会が少なくなりました。

銀行振込やクレジットカード払い、電子マネー払いも現金の受け渡しがないので、実は為替取引の一種なのです。このように国内で行われる為替取引は、内国為替と呼ばれます。

一方、国境を越えて、異なる通貨間で行われるものが外国為替取引です。世界各国は他の国と商品の輸出入したり、外国証券や海外不動産への投資、企業の海外進出などを行うときに、必ず通貨交換が行うなうことになります。

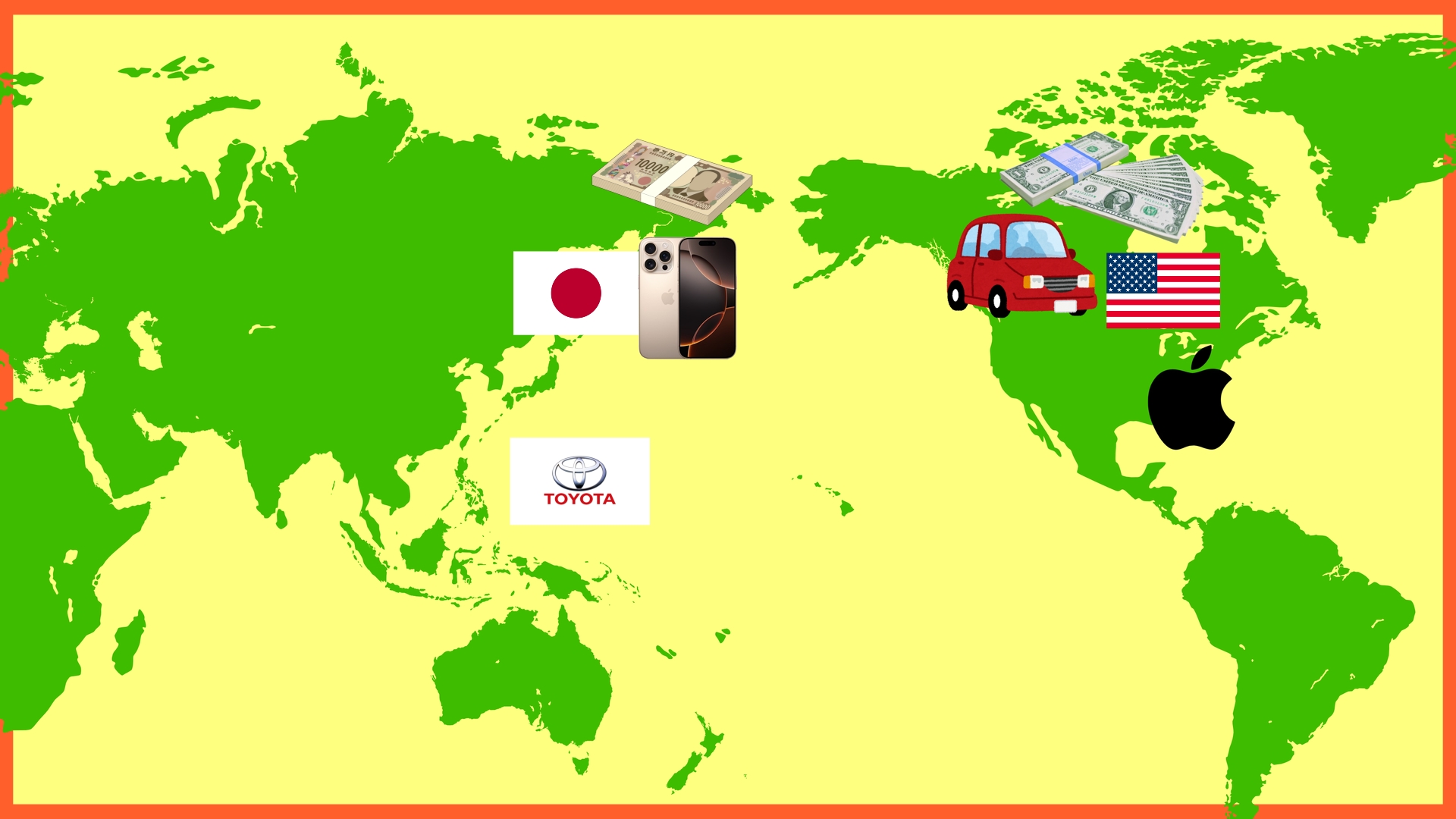

例えば、日本のトヨタ自動車がアメリカで自動車を売った場合、売り上げはアメリカドルになります。アメリカドルは日本で使えないので、日本円に交換する必要があります。同じく、アメリカのアップル社がアイフォンを日本で売った場合、売り上げは円になります。アメリカでは円が使えないので、ドルに交換する必要があります。

この為替レートを決めるのが外国為替市場です。実は世界中のあらゆる場所で24時間取引が行われており、あなたが寝ている間にも、為替相場は刻々と変化しています。

為替レートは基本需要と供給で、決まります。

ドルが欲しい人が多ければ、ドル高になりますし、円が欲しい人が多ければ円高になります。

為替レートはいろんな要素で変動しますので、為替の変動を予想することは非常に難しいです。

ここで、円高と円安がなんなのかについて、先に説明してから、円安・円高になる、原因をお話ししたいと思います。

円高とは?

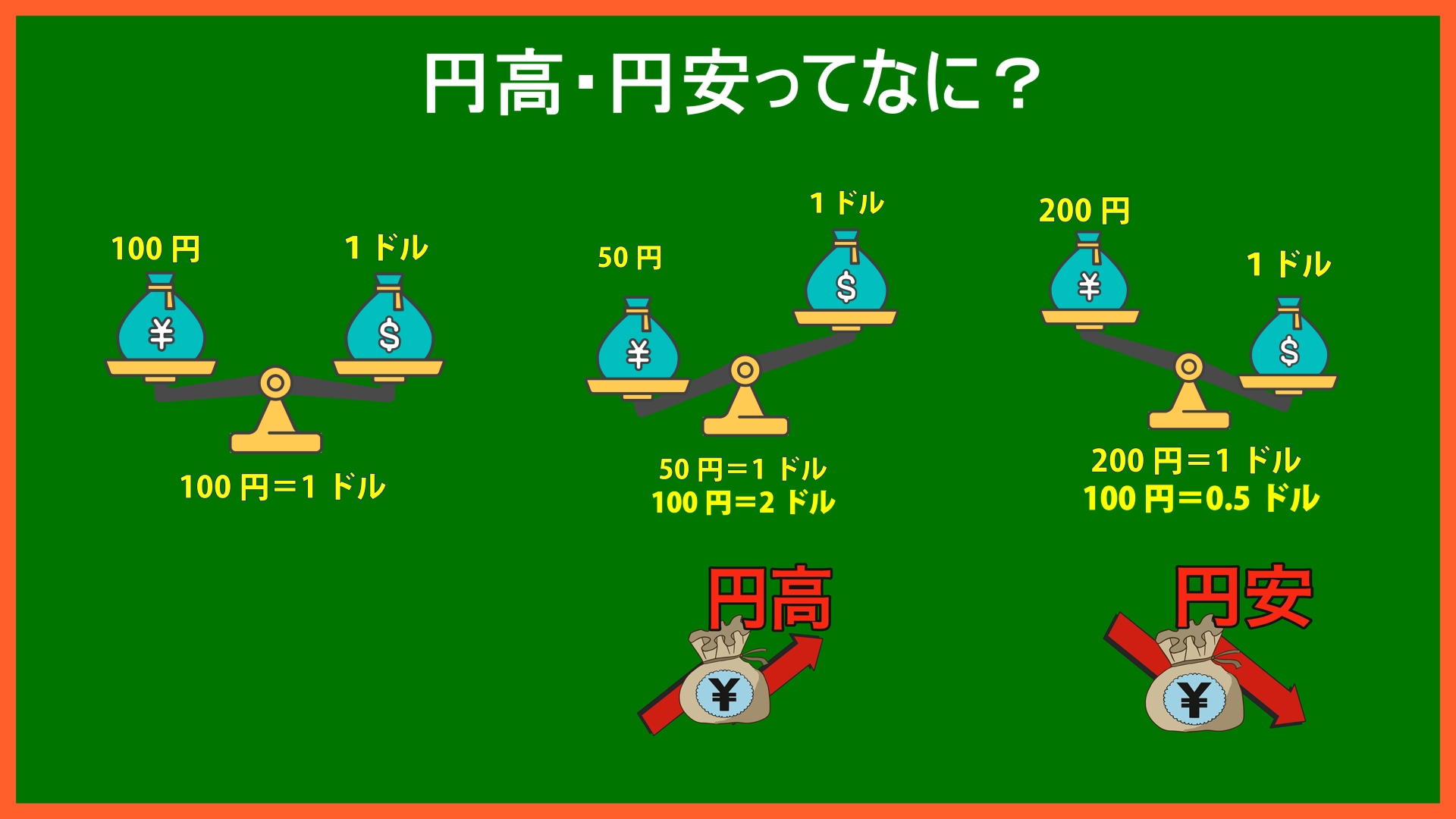

円高とは文字通り日本円の価値が高くなることを表しています。例を挙げて具体的に見ていきましょう。

円高とは?

こちらの例ではある時点で100円を出せば1ドルを買えていたのが、その後50円を出せば1ドルを買えるようになったことを示しています。

50円=1ドルということは、言い換えれば100円を出せば2ドルも買えるということになります。つまり100円=1ドルのときよりも同じ100円でドルをより多く買えることになり、それだけ円の価値が高くなった(=円高)といえるのです。

円安とは?

円安とは文字通り日本円の価値が低くなる(安くなる)ことを表しています。例を挙げて具体的に見ていきましょう。

円安とは?

こちらは100円を出せば1ドルを買えていたものの、その後200円を出さないと1ドルを買えなくなったということを示しています。

200円=1ドルということは、言い換えると100円では0.5ドルしか買えないということになります。100円=1ドルのときよりも買えるドルが少なくなってしまい、それだけ円の価値が安くなった(=円安)といえるのです。

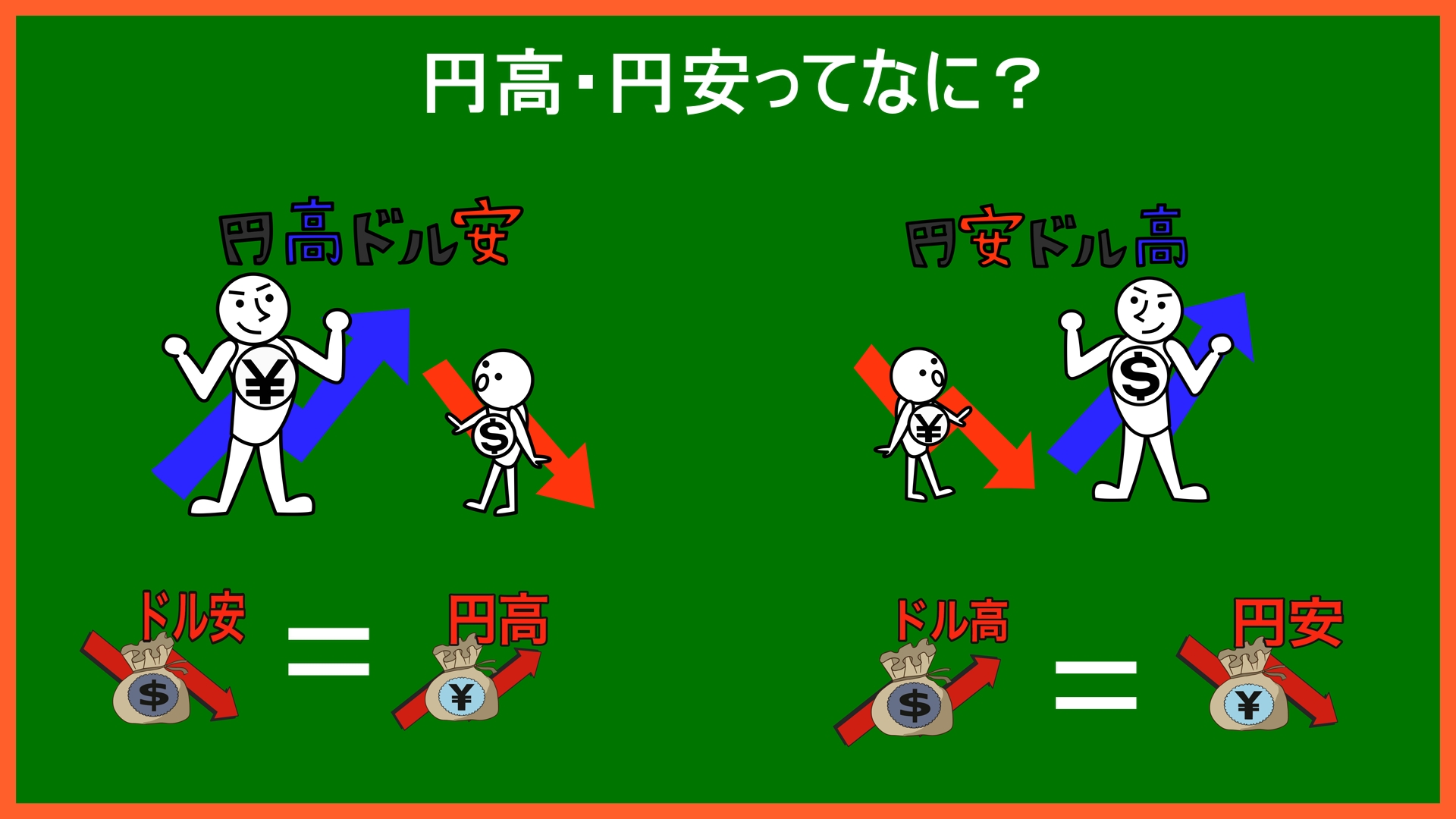

ドル/円の通貨ペアにおいて「ドル安と円高」、「ドル高と円安」は表裏一体です。円とドルを互いにいくらのレートで交換できるかということなので、ドルの価値が下がるということは相対的に円の価値が上がることであり、その逆も同様です。従って、「ドルの価値が下がった=ドル安」ということが判断できたら、逆に言えば円高であるという考え方ができます。

為替変動に影響する代表的な要素は

為替変動に影響する代表的な要素は、金利、貿易収支、海外投資、各種経済指標、政府の介入などがあります。

金利の影響

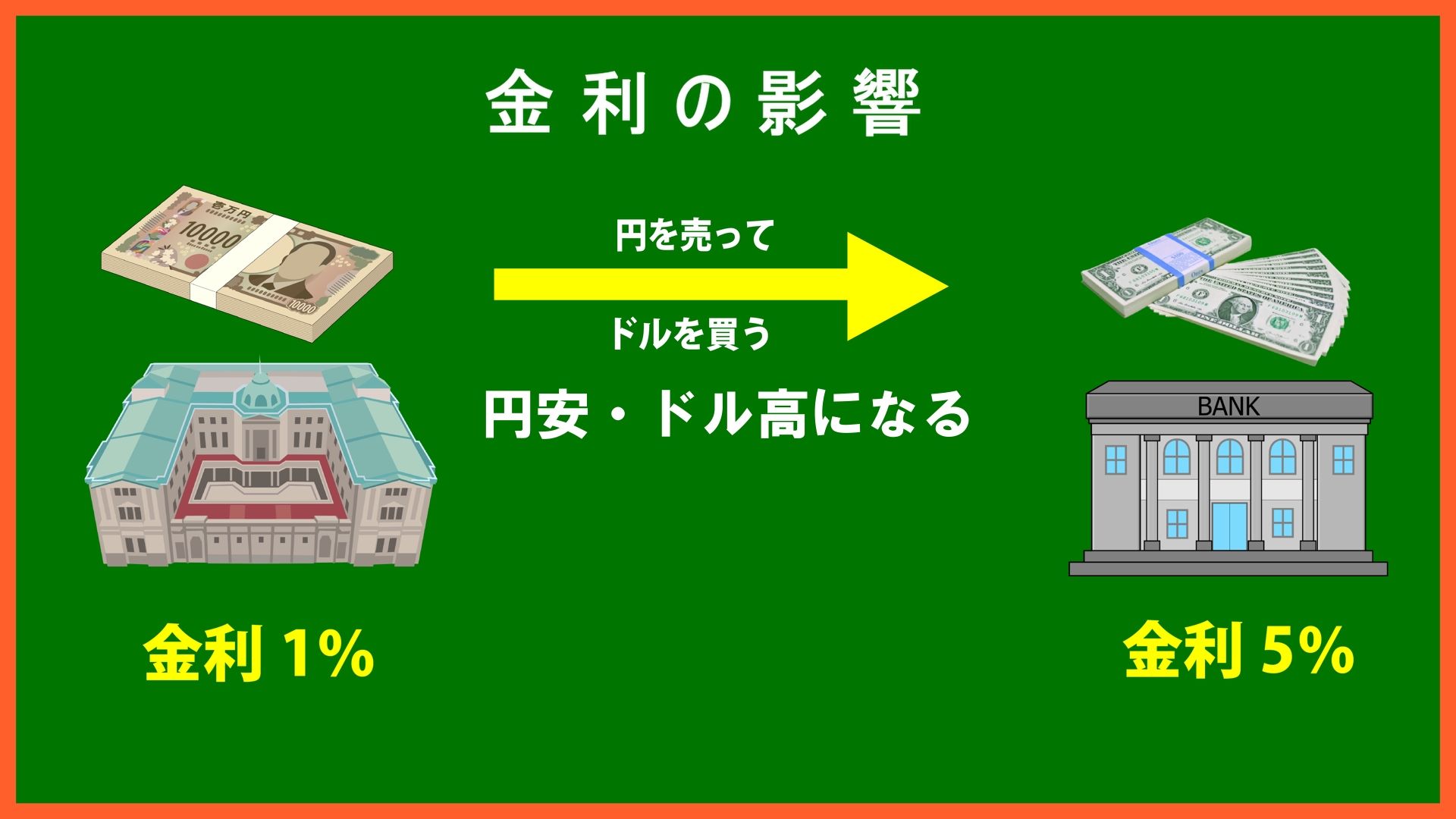

金利の動きと為替には密接な関係があります。投資家は、常に有利な投資先・運用先を探して、資金を移動します。

日本円の金利が低く、米国ドルの金利が高い場合、人々はより有利な金利を求めて、日本円の資産の比率を減らして、米国ドルの資産の比率を増やそうとします。

これにより、金利が低い、日本円を売って、金利の高い米ドルを買うという動きが、出てくることによって、為替は円安・ドル高となります。、、、反対に日本円の金利が高く、米ドルの金利が低い場合、円高・米ドル安になります。

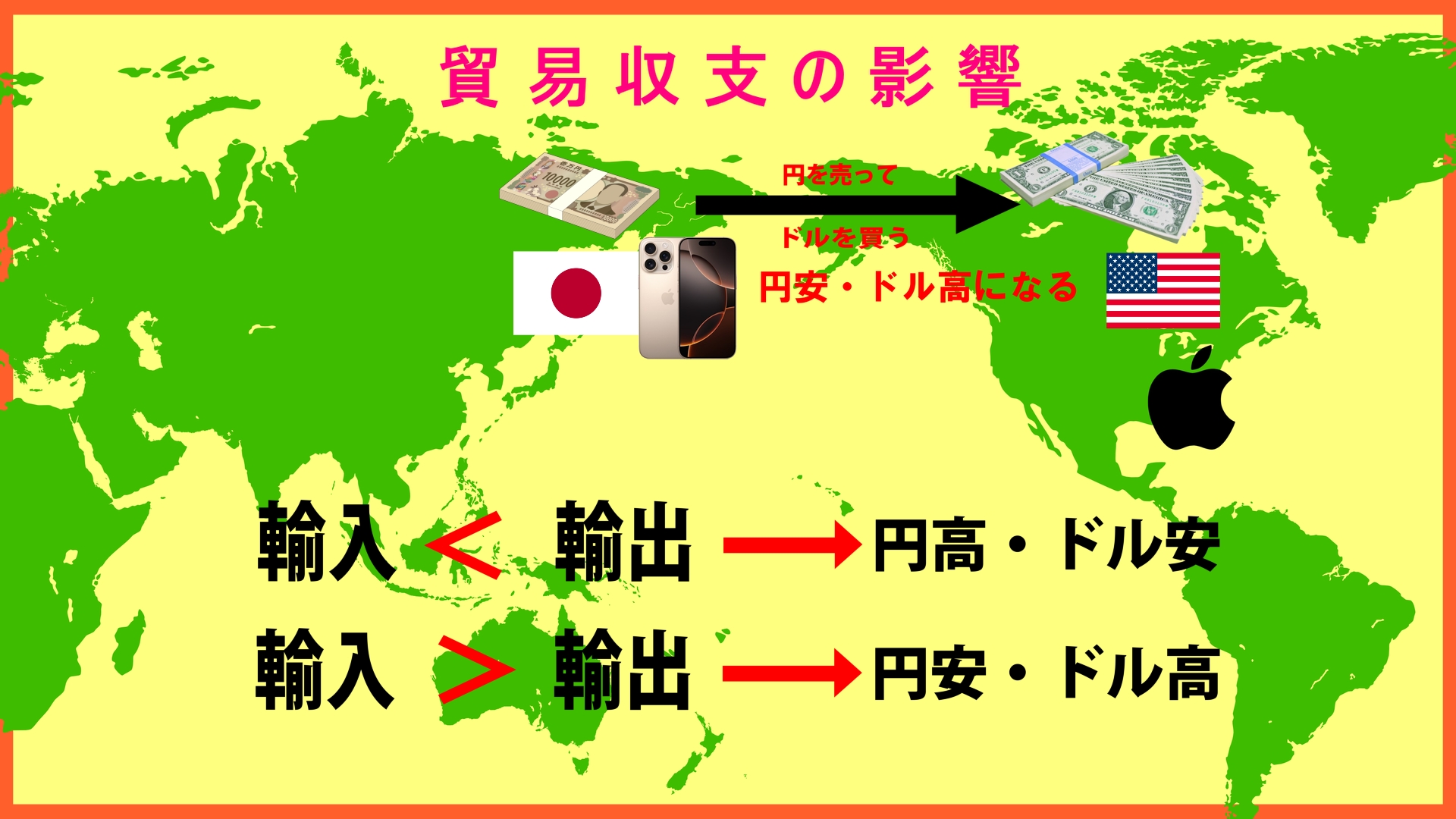

貿易収支の影響

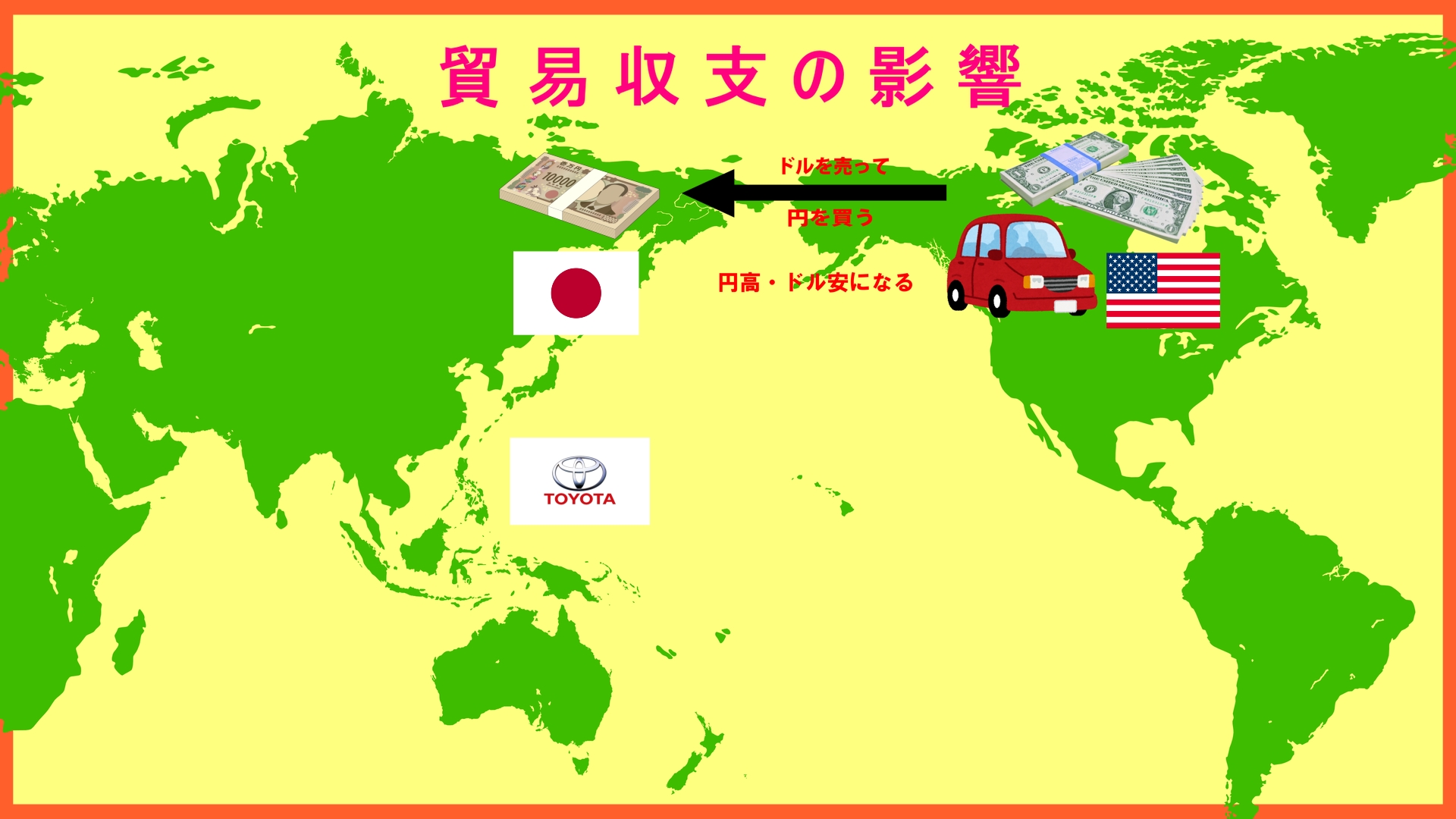

貿易収支がなぜ、為替変動に影響するか、詳しく説明します。

例えば、日本の自動車会社がアメリカに自動車を輸出した場合、その代金は米ドルで受取ることになります。一方、日本国内の従業員の賃金や、原材料費を支払うためには、代金として受取った米ドルを円に替えなければなりません。その場合、日本の自動車会社は、米ドルを売って円を買うという取引を、行うことになります。日本からの輸出が増えていくと、このような取引が増加することで、円の需要が高まり、為替相場は円高・米ドル安の方向に進む可能性が、高くなります。

反対に、日本の企業がアメリカから製品を輸入した場合、代金を米ドルで支払うには、手持ちの円を米ドルに替える必要があります。そのため、円を売って米ドルを買うという取引が行われ、ドルの需要がたかまり、円安・米ドル高の要因となります。輸出金額が輸入金額を大きく上回る状態が長く続くと、その国の通貨に対する需要が高まり、通貨は高くなっていく傾向があります。まとめると、輸出が多いと、円高になりやすく、輸入が多いと、円安になりやすいと言うことです。

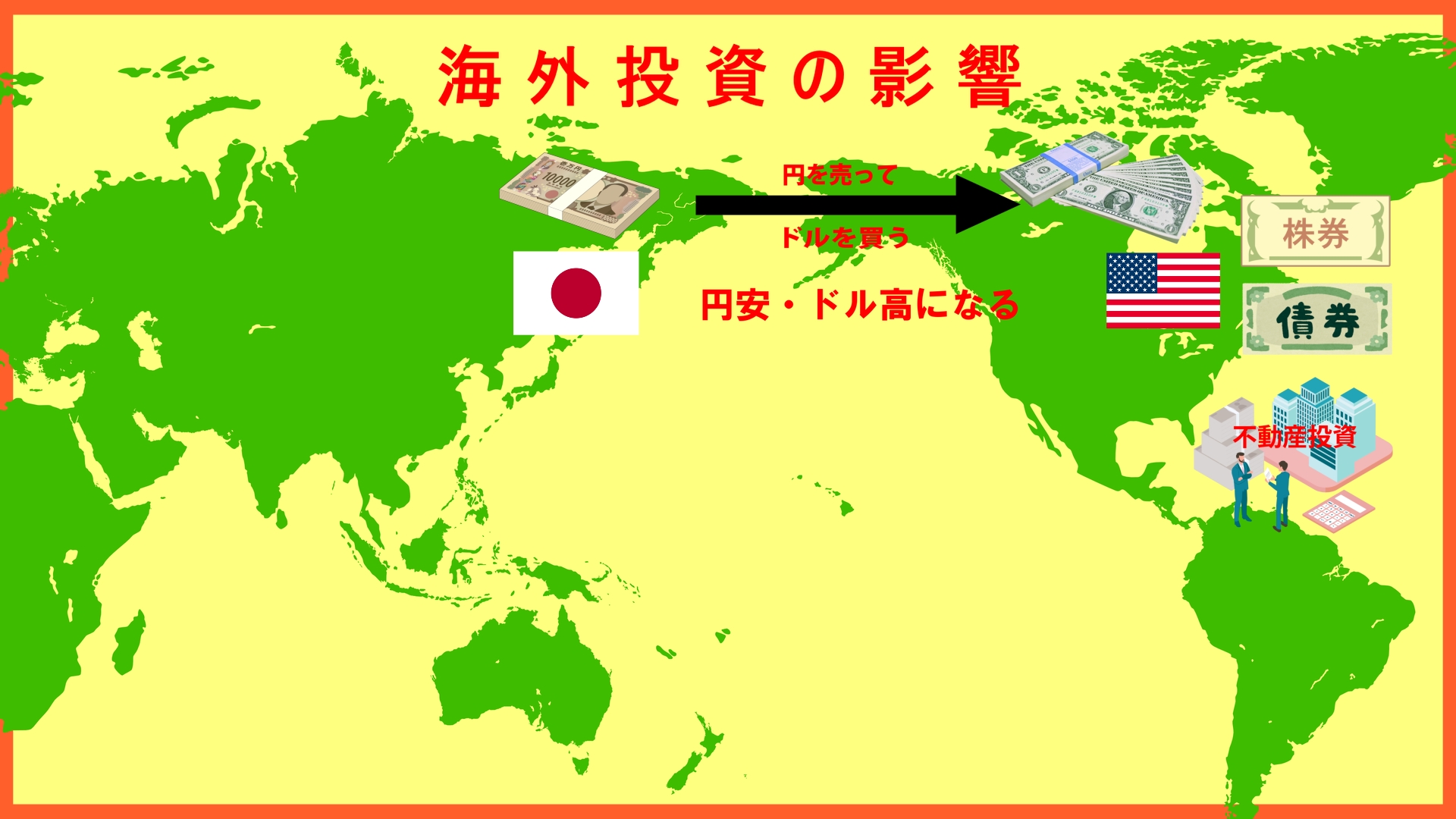

海外投資の影響

輸出入だけではなく、例えば、日本の投資家が、アメリカの株式や債券に、投資をする場合には、円を売って米ドルを買う必要があります。そういう投資家が増えれば、米ドルの需要が高まり、米ドル高・円安の方向に向かうでしょう。

一方、アメリカの投資家が、日本の株式や債券に投資を行う場合には、逆の流れが起こることになります。最近、人気がある投資信託、三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)や三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)も、アメリカの株式への投資になります。

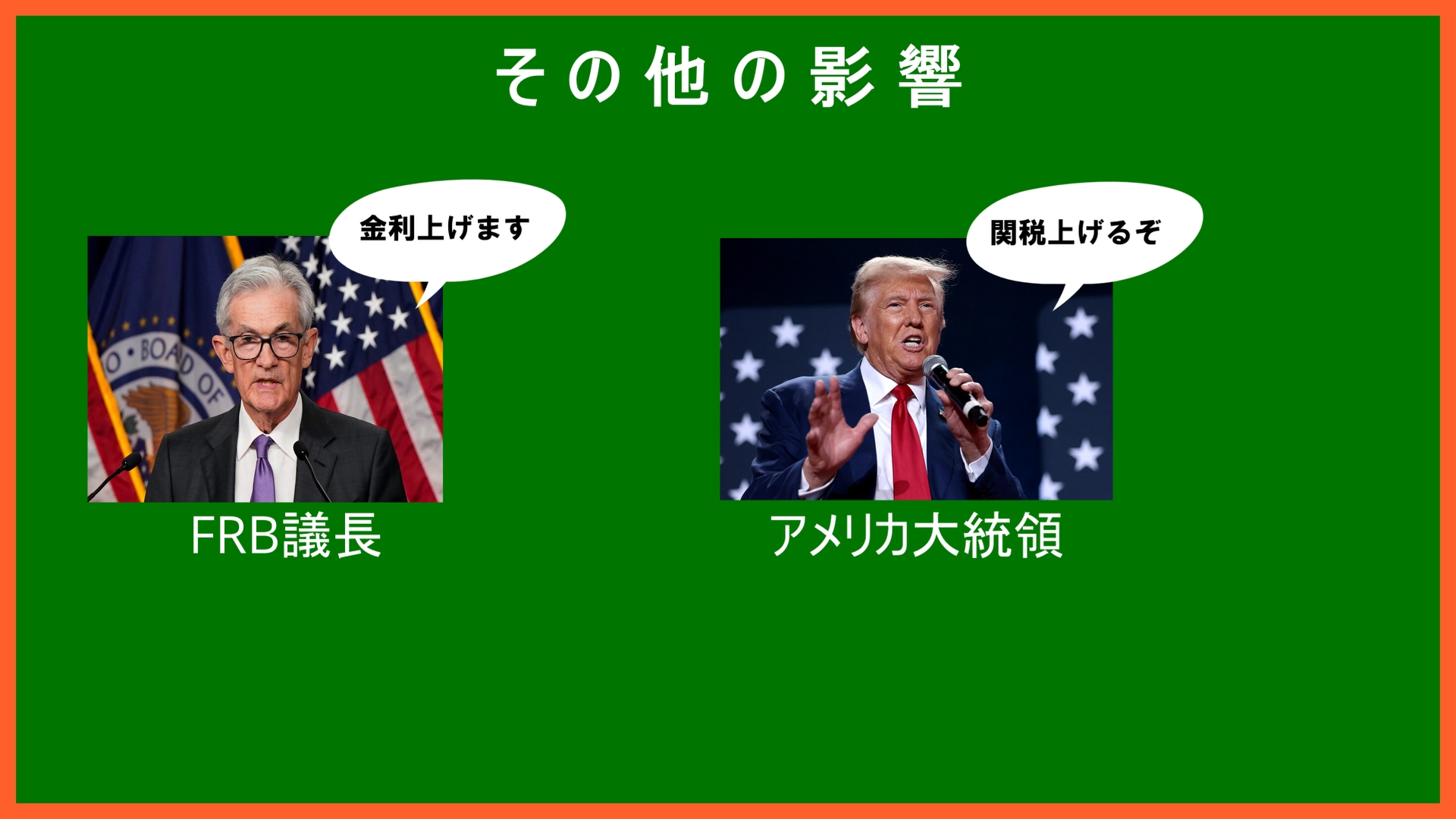

各種経済指標の影響

経済指標とは、各国政府や中央省庁、中央銀行などが定期的に公表している経済に関する統計を指します。特に主要国の経済指標は、短期的に為替相場を変動させる要因の一つです。

なかでもアメリカの経済指標は、世界経済に与える影響が大きく、常に注目されています。近年重視されている指標の一つに、雇用統計があります。こちらが雇用統計の発表直後の為替変動です。短期的に為替が大きく変動することがわかります。雇用の状況が良ければ、失業率の低下や賃金の上昇を通して、アメリカ経済の拡大につながると予想されるため、統計の結果が予想を大きく上回ると、通常は米ドルが買われて円安になる傾向があります。

政府介入の影響

国の金融システムの中枢である、中央銀行や各国政府が、為替相場を安定させることを目的に、外国為替市場で自国の通貨を、売買することがあります。これは「市場介入」と呼ばれるもので、自国の通貨が高くなりすぎているような場合には、自国通貨を売って、外貨を買うことで自国通貨を安くしようとし、反対に安くなりすぎている場合には、自国通貨を買って、外貨を売ることで自国通貨を高くしようとします。その結果、為替相場は短期的に、大きく変動することになります。

このほかにも、政変や戦争などが起きると、リスクを避けようとして関連する国の通貨が売られることが多いです。その代わりに、信用度が高い、アメリカドルや日本円などが買われることが多いです。また、アメリカの連邦準備制度理事会議長など、世界経済に対する影響力が、大きい人物の発言などによっても、為替相場は大きく動くことがあります。

外国為替市場では、こういったさまざまな目的や思惑、要因のもとで取引が行われているため、長期的あるいは中期的な方向感は、ある程度予想できるとしても、短期的な値動きを予測するのはたいへん難しいことです。

私たちの生活への影響

円安になると、海外では日本の製品が安くなり、買いやすくなります。 日本では、海外に輸出をする自動車メーカーなどが、経済的に大きな割合を占めているので、輸出が増えて企業の業績があがると、景気が良くなります。 景気がよくなると、お給料も上がり、モノがよく売れて、インフレが起きやすくなります。

円高になると、円の価値が高くなることで、相対的にドルなどの外貨が安くなり、海外の製品やサービスを安く、買えることになります。 日本は食料やエネルギー資源の多くを、海外からの輸入に頼っています。 円高によって、これらの価格が下がれば、国民の家計にとってはメリットとなります。